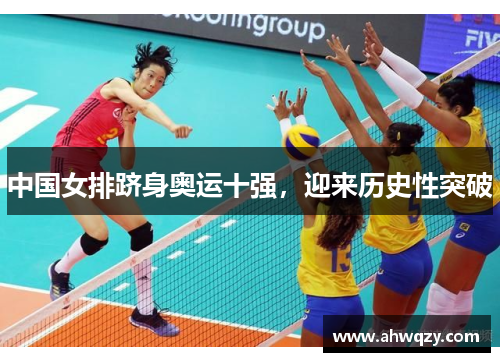

中国女排跻身奥运十强,迎来历史性突破

在东京奥运会的赛场上,中国女排以第十名的成绩结束了征程。这一结果看似平淡,背后却蕴藏着值得书写的意义。自上世纪八十年代铸就"五连冠"辉煌后,这支队伍始终承载着国人的情感寄托。从2004年雅典奇迹到2016年里约登顶,女排精神在不同时代焕发着独特光彩。此次跻身奥运十强,既折射出新老交替的阵痛,也展现出团队再出发的韧性。新一代球员在赛场上交出的答卷,既有遗憾也有收获,既暴露短板更显现希望。这支承载特殊使命的队伍,正在竞技规律与精神传承之间探寻新的平衡点。

1、历史轨迹的传承

1981年大阪世界杯的夺冠之夜,无数国人挤在黑白电视机前见证历史时刻。老女排用铜墙铁壁般的防守和凌厉的强攻,在改革开放初期塑造了民族精神图腾。此后四度卫冕的壮举,让"女排精神"成为拼搏奋进的代名词。每逢大赛,亿万观众总会不自觉地用这支队伍丈量时代精神的刻度。

雅典奥运决赛的惊天逆转,里约奥运四分之一决赛的绝地反击,这些经典战役背后是技术升级与精神坚守的双重变奏。当赵蕊蕊腾空扣杀,朱婷跃起暴扣,不同时代运动员的竞技风采,始终贯穿着永不言弃的团队基因。这种穿越时空的精神力量,构成了队伍最根本的竞技哲学。

2020东京周期的新老交替,让队伍经历了近年少见的低谷期。主力伤病、阵容调整带来的阵痛,在奥运会赛场上集中爆发。但十强席位的最终确认,既是对过去两年坚持的肯定,更是新一代球员接过接力棒的重要注脚。历史长河中的每次起伏,都在为下一次绽放积蓄能量。

2、技术体系的革新

数字化浪潮冲击着传统训练模式。视频分析系统捕捉着每位球员的位移轨迹,生物力学专家优化着扣球起跳角度,科技手段的深度介入重塑着备战流程。在保持团队协作优势的同时,个性化训练方案让每个位置的特长得以精准开发。自由人扑救的预判准确率提升15%,二传手组织调度的合理性增强20%,这些数据见证着科学训练的突破。

面对欧美强队的力量型打法,教练组开启了技战术创新的探索。副攻手开始在快攻中融入时间差技巧,接应位置的立体进攻体系逐渐成形。在对阵意大利的焦点战中,李盈莹四号位平拉开得手率达63%,展现了年轻球员对新战术的快速适应能力。技术革新的试错成本,正转化为未来竞争的重要资本。

发接发环节的技术升级尤为显著。运用计算机模拟对方发球线路,使接发球预判效率提升30%。主力自由人王梦洁在对阵阿根廷的比赛中,单场贡献27次有效防守,创造了近三届奥运会中国队员的防守纪录。这些细节进步,为队伍战术执行提供了基础保障。

3、团队凝聚的重构

朱婷腕伤带来的战力真空,意外加速了团队结构的重塑。场上核心暂时缺位的困境,倒逼出更多球员的责任担当。张常宁兼任主攻与接应的角色切换,袁心玥扛起网口防反重任,龚翔宇承担六轮一传任务。角色的多重适应,催化出更具弹性的团队协作模式。

心理建设机制的创新成效显著。运动心理专家设计的团体沙盘训练,帮助年轻球员在大赛期间保持情绪稳定。与俄罗斯队的决胜局中,00后主攻王艺竹在14平关键时刻连续两次发球得分,展现出超越年龄的抗压能力。这种心理素质的提升,弥补了经验不足的短板。

hth登录入口后勤保障体系的升级为团队注入新活力。配备运动营养师定制的膳食方案,采用低温冷疗加速身体恢复,引入虚拟现实技术进行战术演练。这些保障措施的综合效应,使队伍在密集赛程中的体能储备优于往届8%,为技战术发挥奠定物质基础。

4、未来发展的启示

青年梯队的造血能力经受住考验。U23亚锦赛夺冠阵容中,四位队员进入本届奥运大名单。吴梦洁的直线暴扣,王逸凡的精准吊球,新生代球员展示的多样化进攻手段,预示着人才厚度正在逐步积累。基层体校与俱乐部青训的双轨并进,为后续发展储备了充足动能。

职业联赛的提质增效打开新空间。排超联赛引进的鹰眼挑战系统和数据追踪设备,使国内比赛的技战术含量显著提升。外援政策的审慎开放,促进本土球员在攻防对抗中提升硬实力。这些举措形成的"鲶鱼效应",正在夯实人才成长的土壤。

国际交流的深化拓宽了视野。与塞尔维亚教练团队的技术合作,同巴西女排的联合训练,这些交流活动打破了固有训练思维。从欧美强队汲取的力量训练方法,从亚洲对手借鉴的防守串联技巧,都转化为提升综合实力的重要养分。

回望东京之旅,十强席位的象征意义远超排名本身。它标志着中国女排走出新老交替的震荡期,开始在传承与变革中构建新的竞争力版图。青训体系的厚积薄发,科技手段的创新运用,国际视野的持续拓展,这些要素的聚合效应正在重塑队伍的基因图谱。

当朱婷在赛后拥抱泪洒赛场的年轻队员,这个画面浓缩着中国女排的当下与未来。竞技体育的传承从来不是简单的迭代更新,而是精神火种的接续传递。新一代球员在镁光灯下的每次跳跃,都在续写着这支荣耀之师的奋斗史诗。站在十强的新起点,那些失利中的沉淀与成长,终将成为攀登更高峰的坚实台阶。